9月度中部支部研究会 【報告】

日時:2025年9月20日

会場 : タワーラウンジ・カシメ

■第1部

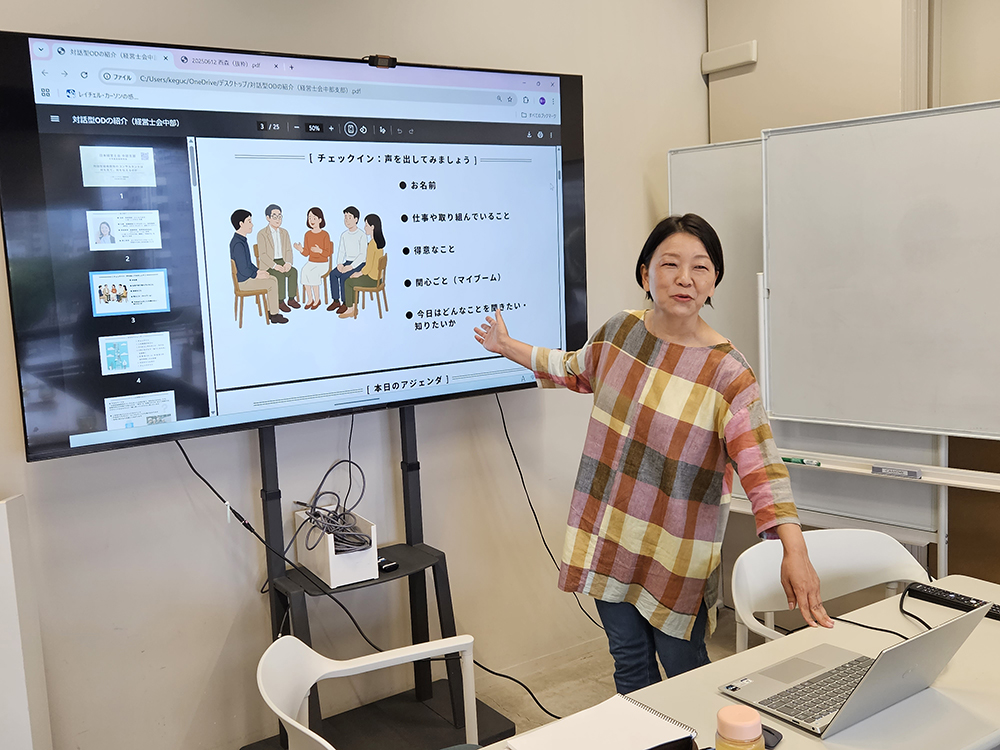

演題 : 「対話型組織開発(OD)のコンサルタントは何を見て、何を伝えるのか」

講師 : 西森 真紀 いまここプラス代表 / 経営士

私は、職場における対話環境の整備を通じて関係の質を高め、成果向上につなげる支援を行っています。まだ言葉になっていない「思い」や「違和感」に光をあて、小さな声を組織やチームの変化へとつなげることを使命としています。

一つ目は「専門家型」で、知見に基づき解決策を提示するスタイル。効率性に優れますが、依存を生む可能性もあります。二つ目は「医者―患者型」で、診断と処方により課題解決を図る支援。納得感の形成が課題となる場合があります。三つ目は「プロセス・コンサルタント型」で、問いと対話により気づきを促すアプローチ。時間は要しますが、主体性を引き出す力があります。

後半では、プロセス・コンサルタント型の基盤となる「ORJIモデル」(観察・反応・判断・介入)をご参加の皆さまに体験していただくワークを行いました。2~3人の小グループでの意見交換では、同じ状況を見ていても判断や介入が異なることに驚きの声が上がり、支援者の視点の多様さを実感いただけたようでした。

終了後には、「専門家型の良さも改めて感じた」とか「顧客との対話を大切にしてきた自分のスタイルに安心した」といった声が寄せられ、対話型ODへの関心の広がりを感じました。

話題提供の機会をいただき、組織支援に携わる皆様と「支援の在り方」を共に考える、充実した時間となりました。今後も、中部支部内において対話型ODの研究と実践を深め、仲間とともにその可能性を探求していければと考えています。

記: 西森真紀

■第2部

演題 : 「経営戦略の全体像と思考法」

講師 : 江口 敬一 経営士

経営戦略とは何か、なぜ必要なのか。経営計画と経営戦略の全体像、戦略理論の変遷、思考法を体系的に整理、考察してみました。以下概要。

- 戦略とは現状と目標(ビジョン)のギャップを埋める変革のシナリオである(アンゾフ・伊丹敬之)。中期経営計画は、ギャップ分析のうえでの目標、達成期間を、変革のシナリオで構成される。経営計画に従い経営資源の調達、分配、調整するのが経営管理である。

- 戦略には計画的な意図的戦略と事後的に創発される創発戦略がある(ミンツバーグ)。戦略は、全社的な中核戦略と事業部別の展開戦略に分けられる(伊丹敬之)。

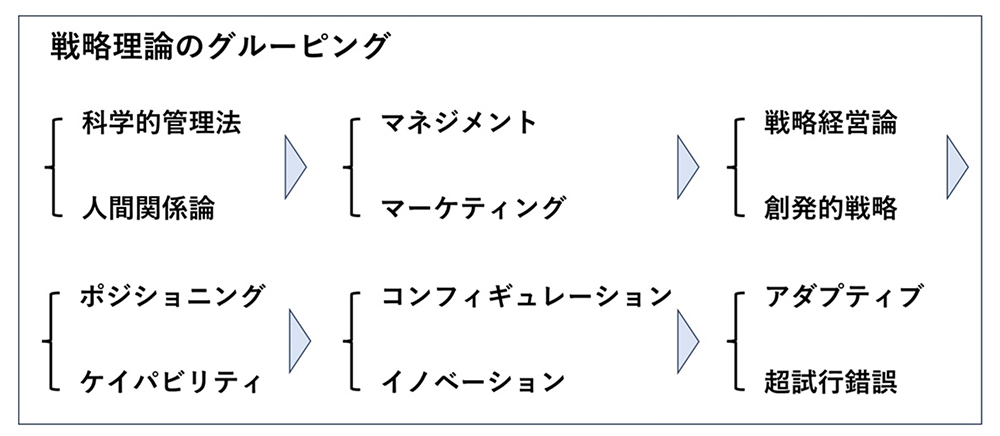

- 戦略理論は、時系列で大雑把に捉えると理解しやすい。1900年~科学的管理法(テイラー)×人間関係論(メイヨー)、1950年~マネジメント(ドラッカー)×マーケティング(コトラー)、1960年~戦略経営論(アンゾフ)×創発的戦略(ミンツバーグ)、1970年~ポジショニング(ポーター)×ケイパビリティ(バーニー)、1990年~コンフィギュレーション(ミンツバーク)×イノベーション(クリステンセン)、2010年~アダプティブ(リーブス)×超試行錯誤(ペイジ&シュミット)、~?

- 現在においても戦略理論のベースは、ポジショニング(市場重視)とケイパビリティ(企業能力・経営資源重視)である。

- 戦略の前提は目標(ビジョン)であり、戦略の本質は「選択と集中」である。定番フレームワーク(クロスSWOT・アンゾフマトリクス・PPM・BSC他)も目標の共有と選択と集中(フレームワークの目的)を意識せず行えば、時間の浪費に終わる。

- 実際の経営で必要なのは、時間展開、相互作用、ダイナミクスに応じたゲーム論的な「実戦知」である。戦略理論は学者の後知恵とはいえ、実戦知を養うには、戦略理論、思考法を振り返り、背景と文脈を整理し、現実の経営に当てはめて考えることも大切である。

記:江口敬一