ポジショニングマップ

2021/6/8配信

「ビジネス理論かんたん解説 No.25」

今回ご紹介するのは「ポジショニングマップ」です。

ポジショニングマップ

◆ ポジショニングマップとは

フィリップ・コトラーは、市場開拓戦略にはSTPが必要だと唱えています。

セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングですね。

セグメンテーションとは顧客のニーズごとに市場をグループ化すること、ターゲティングはそのセグメントされた市場のうち、自社の参入する市場を選定することです。

そして、ポジショニングとは顧客の利益を検討して、自らのポジションを決めるということです。

つまり、ターゲットにとっての競合と比較した時の自社製品の差別化ポイント、あるいは訴求ポイントを明確にすることです。

私はこのSTPのうちポジショニングが最も難しいと思っています。

そして、ポジショニングを決めるのに便利なツールがポジショニングマップです。

◆ ポジショニングマップの作り方

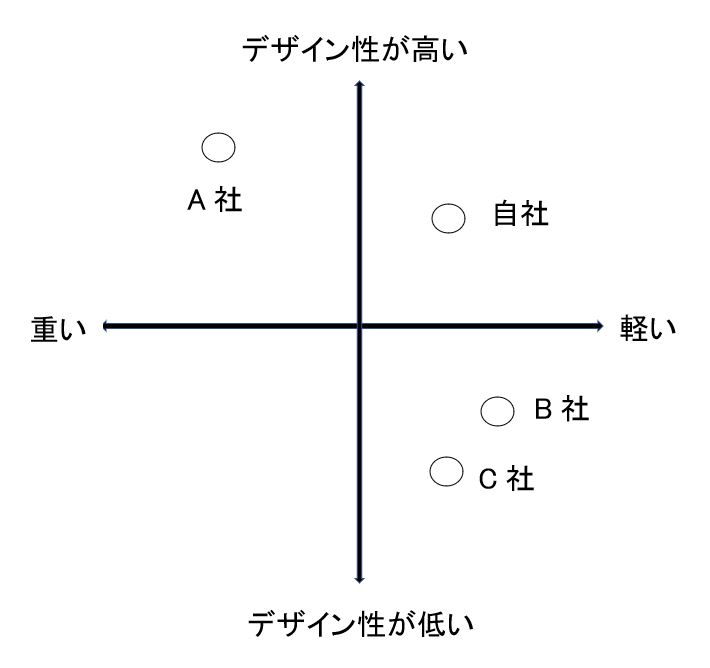

ポジショニングマップは縦軸×横軸の二次元で表します。

そして、顧客が製品、サービス、企業を選ぶ決め手となる要素は何かを考えます。

例えば、顧客が「価格の安さ」「デザイン性」「軽さ」「広告イメージ」を重視しているとします。

それらの要素のうち、競合に勝てるものを二つ選んで縦軸と横軸に当てはめ、四つのマスに自社と他社の製品をプロットします。

すると自社のポジションが明確となるというわけです。

例えば、こんな感じになります。

◆ 軸の取り方

ポジショニングマップは軸の取り方がポイントです。

考え方として、4つあります。

1)商品の仕様や機能に基づく軸

自動車であれば、最高速度、乗車定員、燃費などが、これに当たります。

専門知識を持っている顧客をターゲットにする場合に有効な、軸の取り方です。

2)商品が満たすニーズやベネフィットに基づく軸

安い、きれい、心地よい、安全といった、顧客のニーズを満たしたり、商品が提供するベネフィットを属性とした軸の取り方です。

3)使われる機会や用途に基づく軸

例えば、「アウトドア」と「インドア」、「人事」と「営業」といった軸です。

商品やサービスが、どんな機能や用途で使われるかを考えます。

4)競合商品に基づく軸

競合商品の特性やメリットを軸の「属性」にして考える方法もあります。

例えば「品質」や「デザイン性」での差別化を考える場合に有効です。

このように、ポジショニングマップは、いろいろな角度から考えることが出来ます。

すると、思ってもいなかった「差別化」の要素が見えてくることがあります。

いずれにしても、競合商品とのポジションの違いを明確にするためのツールです。

◆ ポジショニングマップを作る時の留意点

注意するポイントは3つあります。

1)購買決定要因をよく考える

顧客が商品を購入するときに重視する要素は何でしょうか。

いくつもあるでしょうが、購買決定要因ではない要素を選んではいけません。

顧客にとっての差別化にならないからです。

そして、いくつもの要素の中から特に重要な2つの要因を選びましょう。

2)相関性の高い要素を選ばない

例えば、「品質」と「価格」は相関性が高い要素になります。

品質と価格は比例をする場合が多いからです。

こうした場合は、「差別化」にはつながりません。

ですから、出来る限り独立した要素を選ぶ必要があります。

3)競合がポジショニングしにくい、空白の領域を探す

これが、ポジショニングマップ作成の大きな目的の一つです。

空白領域を探すことが出来れば、競合が存在しないので市場を独占できます。

「ワークマンプラス」が「高機能で低価格」なアパレルという空白領域で大きな売上をつかむことが出来たのは、その一つの例です。

編集後記

このように、ポジショニングマップは2つの軸の取り方がポイントです。

そして、その2軸の取り方によって、市場戦略が異なってきます。

コンサルタントにとって、適切な2軸を考えるのは、決して簡単ではありません。

一つ間違えば、戦略の失敗につながることにもなってしまいます。